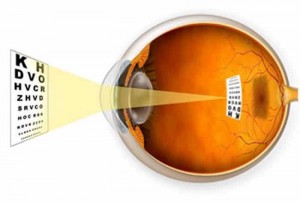

Теория Otsuca (1967) рассматривает зависимость возникновения и роста миопии от зрительной работы на близком расстоянии и удлинение оси миопических глаз. В основе развития миопии лежит патологический тонус цилиарной мышцы, следствием которого является слабость аккомодации, растяжение сосудистой оболочки, а затем и склеры.

- Теория Otsuca о миопии.

(далее...)

Появление остаточных микродеформаций знаменует начало образования осевой миопии. В дальнейшем сопутствующий осевой миопии спазм аккомодации является пусковым механизмом ее прогрессирования. Описанные выше изменения вызывают новые микродеформации склеры заднего полушария, что способствует дальнейшему его растяжению.

- Остаточные микродеформации.

(далее...)

Усиление конвергенции означает еще большую деформацию глазного яблока вследствие спазма наружных мышц и, следовательно, способствует еще большему повыщению ВГД.

- Усиления конвергенции.

(далее...)

К этиологическим относятся факторы, характеризующие общее состояние организма: перенесенные заболевания, хронические интоксикации, способствующие развитию вегетативной дистонии, аномалии рефракции, наследственный фактор.

- Этиологический фактор.

(далее...)

Автор различает три вида миопии (по генезу): наследственную, врожденную и приобретенную. Наследственная миопия встречается как семейная. Чаще наблюдается врожденная миопия, когда нет «семейного» анамнеза, но удается выяснить, что в первые 3—6 мес беременности мать перенесла какое-то заболевание и у родившегося ребенка имеются аномалии развития, в том числе и врожденная миопия.

- Аккомодационно-конвергентно-гидродинамическая теория.

(далее...)

Л. А. Дымшиц (1963) следующим образом представляет себе возникновение и развитие миопии.

1. Необратимые изменения хрусталика с усилением их преломляющей силы из-за длительного напряжения аккомодации являются важным фактором для развития слабых и непрогрессирующих форм миопии у школьников.

- Миопии.

(далее...)

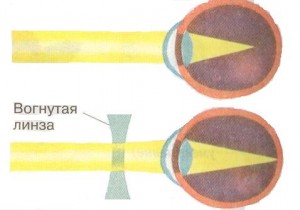

Sato (1957) противопоставляет общепринятой, по его мнению, «осевой» теории миопии свою — рефракционную.

- Рефракционные теории.

(далее...)

Многие авторы в происхождении близорукости отмечали роль спазма аккомодации.

А. В. Цвик (1955) отождествляет термины «школьная» и «ложная» миопия.

- Спазм аккомодации.

(далее...)

Frangois (1973) различает следующие виды миопии: 1) простую, достигающую — 6,0 Д, но без признаков хо-риоидоза. Это биологический вариант. В пользу наследственной его природы говорит факт наличия в некоторых семьях значительного числа близоруких лиц, но не исключено влияние факторов окружающей среды;

- Вид миопии.

(далее...)

Ряд авторов изучал роль наследственности в происхождении миопии. Ditmars (1967), исследуя детей, страдающих близорукостью, и их родителей, выявил лишь слабое влияние наследственности на развитие миопии.

- Роль наследственности.

(далее...)

Существует еще много теорий, объясняющих возникновение миопии разнообразными факторами. Некоторые из них подкреплены фактическими доказательствами.

- Другие теории.

(далее...)

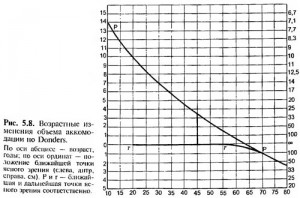

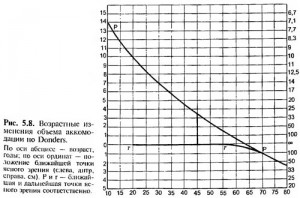

Вторая группа теорий происхождения миопии — конвергентные. Doners (1866) признавал, что при конвергенции повышается внутриглазное давление (ВГД). Экстраокулярные мышцы сдавливают глаз и удлиняют его. Arlt (1876) считал, что ВГД повышается вследствие сдавления вертикозных вен во время конвергенции наружной прямой и верхней косой мышцами.

- Группа теорий происхождения миопии.

(далее...)

Уже давно сложилось в офтальмологии два основных направления, объясняющих развитие близорукости. Сторонники первого направления придают основное значение гигиеническим условиям работы на близком расстоянии, второго — считают миопию проявлением ростовых особенностей организма, а условия работы на близком расстоянии или вовсе не учитывают, или придают им значение только в период роста организма.

- Развитие близорукости.

(далее...)

Благодаря расцвету медицинской генетики появилась возможность правильно оценить роль наследственности и внешней среды.

- Медицинская генетика.

(далее...)

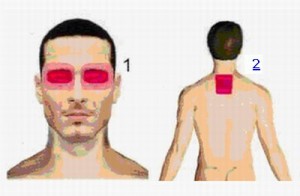

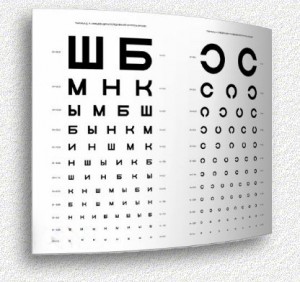

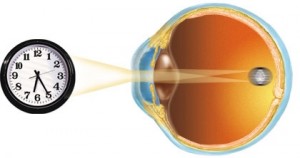

Слово миопия произошло от греческих myo (прищуриваюсь) и opsis (зрение). Упоминания о близорукости уже имелись в произведениях Гиппократа, Аристотеля, Галена.

- Патогенез миопии.

(далее...)

Расслабление физиологического спазма — естественное явление, повторяющееся в течение всего периода бодрствования, при патологическом же спазме этого расслабления нет.

- Расслабление спазма.

(далее...)

Под физиологическим спазмом следует понимать такое сокращение цилпарной мышцы, какое необходимо для полной или хотя бы частичной самокоррекции гиперметропии и астигматизма.

- Физиологические спазмы.

(далее...)

Искусственный спазм аккомодации возникает от действия различных миопических средств (пилокарпин, эзерин, фосфакол, армии, тозмилен). В этом его отличие от транзиторной миопии, когда спазм аккомодации часто очень сильный, наступает под влиянием медикаментозных средств общего воздействия на организм.

- Искусственные спазмы.

(далее...)

В основе патогенеза спазмов аккомодации, как это видно из приведенных данных, лежат вегетодистонии преимущественно парасимпатического или смешанного характера.

- Патогенез спазмов аккомодации.

(далее...)

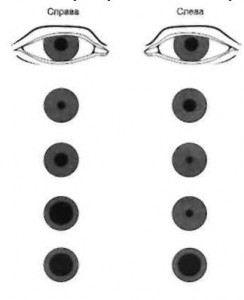

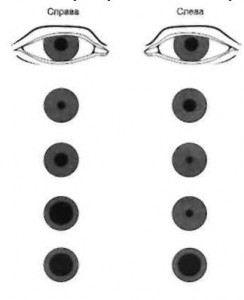

Следовательно, более высокой степени ложной миопии соответствует более выраженная недостаточность симпатической зрачковой иннервации. У 3/4 страдающих близорукостью еще до проб выявлено нарушение зрачковой иннервации.

- Симпатическая зрачковая иннервация.

(далее...)

Уже первые результаты показали, что у 79% детей со спазмом аккомодации отмечается уменьшение исходного диаметра зрачков, амплитуды сокращения зрачка на свет и увеличение анизокории. Это, несомненно, говорит о расстройствах вегетативной иннервации зрачков вследствие снижения тонуса симпатической нервной системы.

- Вегетативная иннервация зрачков.

(далее...)

Авторы считают, что у большинства больных со спазмом аккомодации нарушение регуляторной деятельности вегетативной нервной системы проявляется и в отношении сосудистой системы мозга. Следовательно, изменения в цилпарном теле — это не локальный процесс, а следствие вегетососудистой дистонии организма.

- Вегетососудистая дистония организма.

(далее...)

Данные церебральной реографии свидетельствуют о наличии у большинства больных со спазмом аккомодации сосудистой дистонии преимущественно парасимпатического типа на фоне пониженного тонуса симпатической нервной системы.

- Церебральная реография.

(далее...)

В последние годы появилось немало сообщений о роли расстройств, общего состояния организма в возникновении близорукости и, в частности, спазма аккомодации.

- Роль расстройств, общего состояния организма.

(далее...)

Поэтому этиологическими факторами возникновения спазма аккомодации следует считать как перенесенные так и имеющиеся заболевания детского организма, ведущие к развитию вегетативной дистонии.

- Факторы возникновения спазма аккомодации.

(далее...)

Вегетативная природа спазмов аккомодации. Известно, что у больных со спазмом аккомодации имеются функциональные или органические поражения нервной системы. Н. Я Вилйна и Н. И. Жукова (1971) у ряда детей со спазмом аккомодации наблюдали поражение ядер и путей черепномозговых нервов, связанных с органом зрения.

- Спазмы аккомодации и их значение.

(далее...)

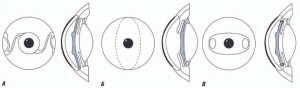

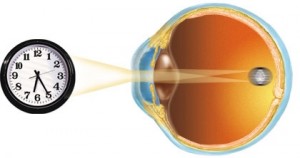

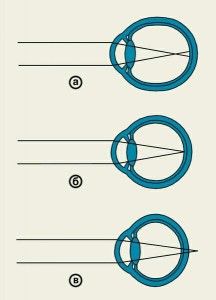

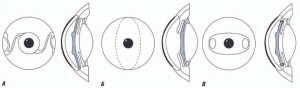

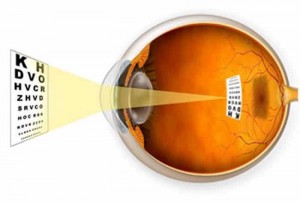

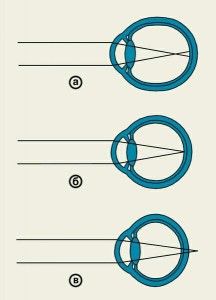

Вторичная рефракция образуется из первичной вследствие патологического растяжения заднего полушария глаза. Различают вторичную гиперметропию, эмметропию и миопию.

- Рефракции.

(далее...)

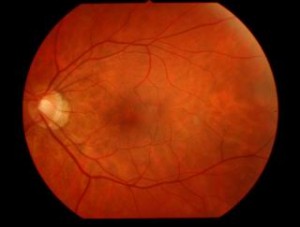

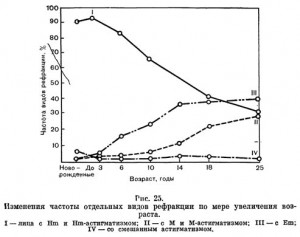

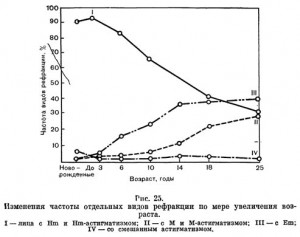

При всех видах рефракции почти всегда наблюдается астигматичность роговицы. Сферических роговиц очень мало. Астигматичность роговицы связана с передающейся по наследству астигматической формой глаз. При прямом астигматизме глаз слегка сплюснут по вертикали, при обратном — по горизонтали.

- Астигматичность роговицы глаза.

(далее...)

Истинную клиническую рефракцию можно определить обычным субъективным методом исследования только в условиях полной медикаментозной циклоплегии или опти-корефлекторного расслабления спазма аккомодации (дивергентная дезаккомодация и микрозатуманивание).

- Субъективный метод исследования.

(далее...)

В 1951 г. А. И. Дашевский выдвинул теорию первичной и вторичной рефракции глаза, на базе которой разработал новую классификацию видов рефракции глаза. Основные ее положения следующие: 1) форма глаза у человека, как правило, шаровидная;

- Первичная и вторичная рефракция глаза.

(далее...)

Все классификации видов рефракции глаза после Дондерса (1863), который предложил различать эмметропию, гиперметропию и миопию, не могли претендовать на серьезную научную обоснованность ввиду отсутствия достаточных фактических материалов.

- Клиническая рефракция глаз.

(далее...)

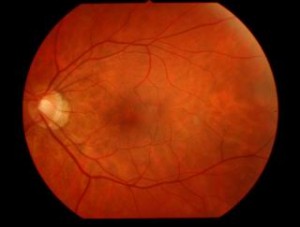

Очевидна связь ОУ глаз с их клинической рафракцией. Это явление уже объяснено выше.

Следует считать реальным положение, что человек — существо дневной жизни, и'все изменения, связанные с темнотой, являются приспособлением к ней.

- ОУ глаз и их клиническая рафракция.

(далее...)

Истинную ОУ глаз мы считаем эмметропической. Доказательством этого является наличие такой установки у всех лиц старше 60 лет. Следовательно, конфигурация хрусталика в этом возрасте соответствует таковой при эмметропии. Как же объяснить то положение, что у 80% лиц более молодого возраста с эмметропической рефракцией ОУ миопическая?

- ОУ эмметропическая.

(далее...)

ОУ гиперметропических глаз мы рассматриваем таким образом: главный фокус F находится в эмметропическом глазу на расстоянии FE, а в глазу с осевой гиперметро-пией на более коротком — FH.

При осевой миопии в удлиненных глазах сетчатка дальше от F, чем при эмметропии. Поэтому расстояние FM будет больше, чем при эмметропии.

- Гиперметропический глаз.

(далее...)

При сравнении результатов исследования ОУ глаз в разных условиях выявлена зависимость ее уровня от освещенности тест-объектов и окружающего пространства. Очевидна взаимосвязь положения дальнейшей точки ясного зрения и освещенности — чем ниже освещенность, тем ОУ становится все более миопической.

- Результаты исследования ОУ глаз.

(далее...)

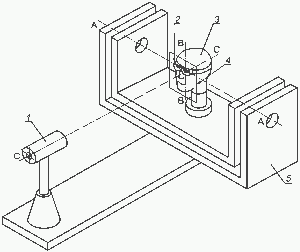

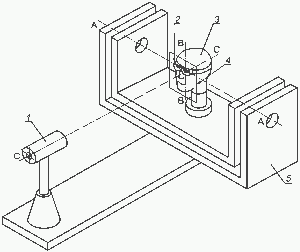

ОУ глаз обычно измеряют кобальтовым методом (Гельмгольц, 1851; Rossler, 1929; В. В. Волков и Л. Н. Колесникова, 1973), при использовании которого можно избежать влияния окружающего пространства.

- Измерение установки глаз.

(далее...)

ОУ глаз — это динамическое равновесие тонусов обеих частей аккомодационной мышцы. Обе части взаимосвязаны — при сокращении одной должна расслабляться другая.

- Оптическая установка.

(далее...)

В настоящее время многие исследователи оспаривают основное положение о совпадении оптической установки (ОУ) глаз с полным расслаблением аккомодации.

- Клиническая рефракция глаз.

(далее...)

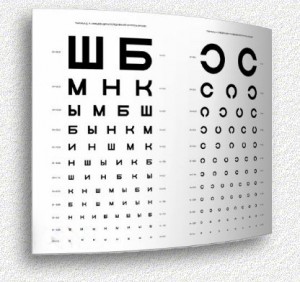

Школьная парта по своей конструкции должна не только обеспечивать возможность правильной посадки детей, но и побуждать к правильной посадке. Это возможно только при хорошем соответствии размеров парты росту ученика.

- Школьная парта.

(далее...)

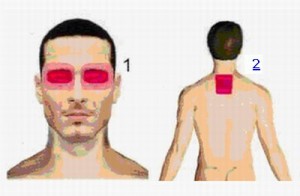

Кроме профилактических осмотров, рациональной коррекции и лечения, важнейшим элементом массовой профилактики миопии у детей школьного возраста является улучшение гигиенических условий.

- Контроль гигиенических условий.

(далее...)

Особенно плохо поддаются лечению спазмы аккомодации при лямблиозной болезни. У таких больных, помимо желчных путей и печени, в патологический процесс вовлекается желудочно-кишечный тракт (желудок, поджелудочная железа). В диагностике лямблиозной болезни большая роль принадлежит дуоденальному зондированию.

- Лямблиозная болезнь.

(далее...)

Наиболее распространенными гельминтами у детей являются аскариды, власоглавы, острицы. Из ленточных глистов чаще встречается карликовый цепень, реже — бычий и свиной солитеры. Все они паразитируют в кишечнике, в полость которого выделяют огромное количество яиц.

- Гельминтоз.

(далее...)

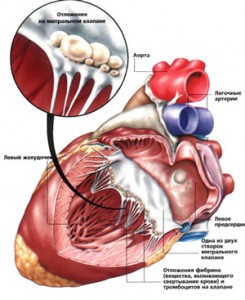

Дети с ложной и истинной миопией, имеющие в анамнезе ревматизм, обычно лечатся у глазного врача по поводу спазма аккомодации в межприступном или подостром периоде ревматизма". В периоды обострения и атаки ревматизма дети подлежат госпитализации (в соматическое отделение). B период ремиссии у таких детей рекомендуется провести курс профилактического лечения после консультации у педиатра.

- Диагностика ревматизма.

(далее...)

Диагноз туберкулезной интоксикации может быть поставлен только педиатром. Роль окулиста сводится к инициативе исследования ребенка со спазмом аккомодации в отношении туберкулезной интоксикации и к систематическим консультациям с педиатром на различных этапах лечения спазма аккомодации и туберкулезной интоксикации.

- Туберкулезная интоксикация.

(далее...)

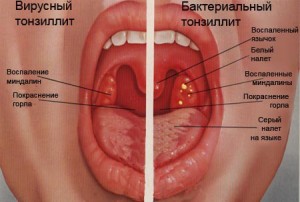

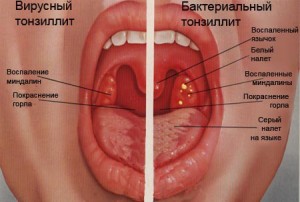

Хронический тонзиллит (наиболее частая причина трудностей в лечении спазмов аккомодации). Хроническое воспаление небных миндалин встречается в раннем возрасте, с годами частота его у детей заметно возрастает.

- Хронические тонзиллиты.

(далее...)

Многими офтальмологами, особенно В. П. Филатовым, давно отмечено, что после кори, коклюша и других истощающих детских инфекций развивается близорукость. Но начинается она со спазмов аккомодации.

- Оздоровление организма.

(далее...)

Выше показана важная роль общего состояния организма не только при возникновении спазмов аккомодации, но и при их рецидивах после, казалось бы, успешного лечения. Выявить такие состояния у детей со спазмами аккомодации не всегда легко, устранить их часто еще труднее.

- Организация выявления хронических интоксикаций.

(далее...)

После ликвидации спазма аккомодации, возвращения к норме указанных функциональных показателей и окончания закрепляющего курса лечения следует оставить ношение затуманивающих очков для дали и более сильных, чем они, для работы на близком расстоянии еще на некоторое время, сравнительно короткое в случаях нормального течения лечения и более продолжительное в случае, если лечебный эффект достигнут с трудом.

- После ликвидации спазма.

(далее...)

Под организацией лечения ложной миопии мы понимаем порядок ее проведения и обеспечение необходимого для этого оборудования в кабинете врача и в домашних условиях.

В кабинете глазного врача детской поликлиники для одновременного лечения нескольких детей должно быть оборудовано несколько мест для них.

- Лечение спазмов аккомодации.

(далее...)

В 1870 году Ф. Ф. Эрисман, обследовав учащихся 15 петербургских гимназий и школ, нашел среди них 30,2% близоруких. Уже в первых классах было 13,6% близоруких детей, а в выпускных классах их число достигало 42,8%. До Великой Октябрьской социалистической революции число близоруких в школах России практически оставалось на уровне, обнаруженном Ф. Ф. Эрисманом.

- Опыт профилактики миопии в школах.

(далее...)